ポッコリおなかがスッキリ!2分でできる腸もみで『快腸生活』

着るものも薄手になり、ボディラインが気になる季節。くびれのないウエスト、ポッコリおなか。朝もなんだかスッキリしないし、食べた後はおなかが張る......。実はこれらの悩みは、腸の不調が原因で起こっていることが多いのです!

今回、「腸もみのスペシャリスト」である真野わかさん監修の元、スムーズな朝に導く『快腸生活』のための腸もみのポイントを紹介します。

女性に多い、おなか(腸)の悩み

女性が抱えがちな「おなかのハリ、冷え、むくみ、そして肌荒れ」といった悩み、そのほとんどは「お通じの滞り」によって引き起こされています。

「さらに怖いのは、『多少の便の滞りなら平気』と思ってしまっていること。苦しければ何とかしなきゃ!と思うものですが、つらさを感じないと放置してしまう、これが一番怖いのです。便は体の中の要らないもの、例えて言えば生ごみなんですね。その生ごみを湿度100%温度37~8℃の大腸の中に置いておくと考えたら、どうなってしまうかわかりますよね」(真野さん)

しかも、ニオイは温かい方が強く出ます。温かい腸内で便の滞りが続くと、体臭や口臭が強くなったり、老廃物が体内で再吸収されて悪臭成分が血液を通して全身を巡る、などなど......聞けば聞くほど、便の滞りは「百害」どころか「何百万害」もありそうです。

腸を動かして"快腸人間"に!腸もみのやり方

こんなに大事なことなのに、見逃してしまっている人のなんと多いことか。でも、「サインを見逃さずにその場でケアしてあげれば大ごとにならずに済む」と、真野さんは言います。そのケアのひとつ「おなかをもむ」ことについて詳しくうかがいました。

「胃腸系は、リラックスしているときに働く『副交感神経』が優位のときに本来の仕事ができるといわれています。おなかのトラブルを抱えている人は、副交感神経の活動が鈍くなっている可能性が高いのです。腸をもんで『気持ちいいなぁ〜』と感じることで、副交感神経のスイッチが入り、腸がぜん動運動を起こしやすくなり、余分なものをためずに外に出すようになります」(真野さん)

【基本のもみ方】

正しい押し方:

・ グイグイ押すのではなく、リラックスできる力加減で

・ 利き手が下になるよう両手を重ね、人差し指から薬指の3本の指の腹が重なり合うようにする

・ 指先を立てず、指の腹全体を使って押すようにする

押す場所と押し方:

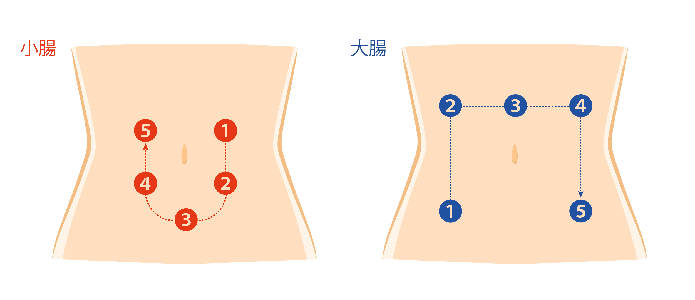

食べたものが流れていく順番を意識して、小腸、大腸それぞれ5つのポイントを順番に

まずは小腸から

❶おへその左横

❷左下

❸真下

❹右下

❺右横(おへそから指の関節ひとつぐらいずれたところが目安)

それぞれのポイントを、息を吐きながらふ〜っと押さえ、息を吸うタイミングで力を抜きます。吐く息2に対して吸う息1の長さを目安に、リズム良く5箇所を順番に押すのが基本ですが、難しければ普通の呼吸のリズムで押してかまいません。グイグイ押す必要はなく、『心地いい~気持ちいい』程度の力で押します。これを2~3周。もっとできる場合は回数の制限はありません。

「小腸は6~7mと長く、血管もたくさん通っています。もむことで血流が良くなり、体温アップが期待できます。冷え体質の人はぜひやっていただきたいですね」(真野さん)

続いて大腸

❶右の骨盤の内側

❷右の肋骨の下

❸おへそとみぞおちの間

❹左肋骨の下

❺左骨盤の内側

❶から❹までは、小腸と同じく「息を吐きながら押し、吸ってゆるめる」を繰り返し、最後の❺は押しながら小さく時計回りに円を描くように押しもみます。❺は便を最終的にためておく『S状結腸』の位置です。つまりやすい人は特に念入りに。痛みがなければ強めに押しても大丈夫です。おなかが張っていて苦しいという人は、❷~❹の箇所を繰り返して押してください。

「例えば、5秒吐いて2~3秒吸ってを5か所なら35~40秒。3周で105~120秒。小腸、大腸それぞれ2分以内でもめます」(真野さん)

運動やマッサージは、頑張らなきゃと思いがちですが、頑張ってもつらいと続きません。手さえあれば、時間も場所も頑張ることもいらない"腸もみ"、これなら続けられる気がしてきました。

効果を高めるための姿勢とタイミング

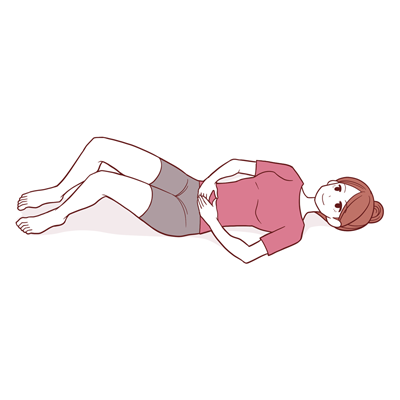

続いて、もむ姿勢とタイミングについてうかがいました。"腸もみ"を行うならこの姿勢がオススメです。

●椅子に腰かけて

●仰向けに寝転んで

●湯船につかって

「ピシッとした姿勢のままだと、腹筋が緊張して押しづらいので、姿勢も服装もゆるゆるで、腹筋をゆるめた状態にしてください。いつもんでもいいのですが、『起床時』『食間』『入浴中・入浴後』『就寝前』といったタイミングは、腸がリラックスしやすいと思います。入浴中はお湯の温度でおなかも温まりやすくなっていますからオススメです。就寝前は全身のリラックスにつながります」(真野さん)

「寝る前、スマホをいじる指と時間があるなら、どちらも"腸もみ"に使ってほしい」と真野さんは言います。"腸もみ"を習慣化すると、自律神経のバランスが整いやすくなります。

「おなかをケアするツールとしての"腸もみ"に、食事や生活習慣のバランスを見直したりすることが、『快腸生活』につながるのではないでしょうか。ちゃんと動く腸があってこそ、ビフィズス菌などの効果も期待できます。腸を動かすことを日常的に意識してほしいですね」(真野さん)

腸は臓器の中で唯一、手で触って調子を確認することのできる臓器。柔らかくなった腸の先には、スッキリが待っているかもしれません。体調確認のためにも毎日の腸ケア、してみてもよいのではないでしょうか。

[文・構成 BifiXヨーグルトマガジン編集部]

この記事が気に入ったら

いいね!しよう